一说起守墓,顺德人总会想起马冈佘家为明朝抗清大将军袁崇焕守墓300年的故事,佘家人的忠义让人钦佩。

但还有另外一家人,默默地为陈村区氏先祖守墓八百余年,从一家人发展到一条村,仍不忘当初的恩德与承诺。

陈村区氏族人多称南宋率众南迁的区端为始祖,但其实区氏家族来顺德经过两个历程。

据文献记载,区姓始祖是区冶子。即吴国和越国的著名匠师,他曾铸过几把稀世宝剑,如吴王阖闾的堪卢剑、吴国名将伍子胥的纯钧剑、吴王僚的鱼肠剑。

几经转折,后来区姓昔日成为长沙望族,部分族人迁南海。南齐时,南海区金曾任尹川刺使,隋代也有连州人区泽任职地方。再根据区氏《平阳家乘》记载,“自信家南海,四传生册”。由此可知,区姓人家至少早在南北朝时代就散布广东,只是区信为始迁南海的其中一位开山祖,区册即为其玄孙。

到唐代,在登洲、西滘一带,文士区册“喜读书,循理谨持,雅饬惟恐逆于典则,人乐从之游。家徒四壁,飘缃盈其间,挟卷呻吟不少倦,下笔为词章,千百言滚滚不休,郡守以下皆重其文采”。

当时韩愈被贬阳山,这位风姿超迈,饱读诗书的区册闻讯后驾舟从陈村远赴偏僻荒芜的阳山拜访举目无亲的韩愈,跟他一起谈诗论文,钓鱼望月,“陶然而乐,若能遗外名利,而不厌乎贫贱者也”。

后来,临近春节,区册要待奉双亲,两人只好依依惜别。临别,韩愈写下著名的《送区册序》。区册与弟弟区宏后来随韩愈入中原,区宏还“拜國子博士,又从之至京”,后这一家族辗转来到南京。

经历八代安稳生活后,天下渐乱,区端举家南迁,从浈昌、曲江、茶陵、太和、棉圃等地,一路南下,辗转来到广州烧鹅街。他见白云山一带山清水秀,松密草茂,便决意安居。

白云山(顺德城市网网友“TC 张”摄)。

根据《平阳族谱》记载,区端(1089-1161),字克明,宋绍兴进士,曾任清海军节度使、江州昌平茶叶公事。他见白云山下一溪蜿蜒,秀色历历,便自号“文溪”,后世尊称他为“文溪祖”或“文溪公”。

区端后在白云山麓设馆授徒,去世后,埋葬在白云山下大披村。他的四个儿子至刚、至柔、至和、至平,后分居登州(顺德陈村)、西滘(顺德北滘)、石壁(番禺钟村)、陈村(顺德陈村)。

区氏后人,明朝诗人欧大任在他的《平阳家乘》中就用诗歌将他们家族的历史脉络清晰叙说:金陵避乱始南雄,犹有浈昌八代存。家从绵圃迁交广,世代梁唐历宋元。一在登州三石壁,二居西滘四陈村。支派莫将加欠别,文溪桥上总根源。

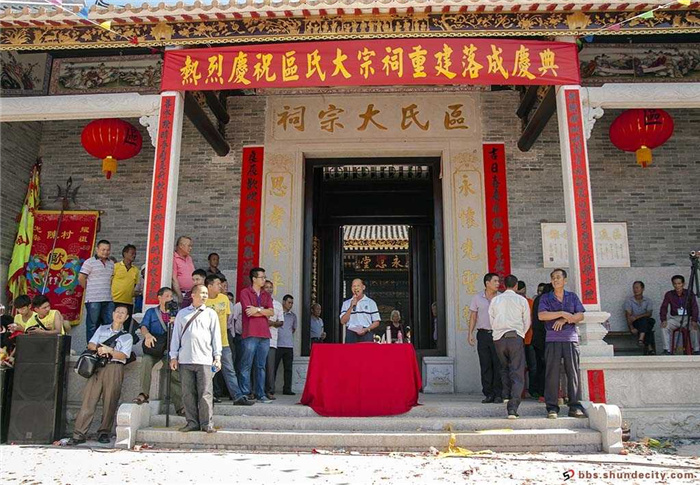

陈村区氏大宗祠(顺德城市网网友“逍遥老鬼”摄)。

区氏后人介绍,自宋元以来,白云山下就有一条大披村,村中黄姓人家一直为区氏始祖守墓,几百年来绵绵不断,直到现在仍承袭此职。每年清明,他们都如同自己先辈一样为前来拜祭的区氏族人做饭送水,而春秋祭日,他们则去草上香。

质朴腼腆的黄姓人家淡淡地诉说着自己先祖几百年来父子相承的这一义务,毫无矜色,至今,仍主责墓事的黄先生介绍,因当时区端等区氏人家有恩于他们先祖,并为他们先祖在山下买下一大块田地,供他们平时耕作自足,委托他们春秋节时清理墓坟,于是,他们世世代代就在这块土地上繁衍生息,同时,也不忘恩德,默默守坟,父传子承,一守就是几百年。

他们回忆,小时候,墓前有一拜桌,青黑大石,古老沉实,此外,还有古墓碑、墓志铭等,可惜都毁于历史波澜中。几百年来,守墓工作从一家人发展到一条村,世世代代为区氏先祖守墓,直到今天仍赓续不断,让人阅读出一部用草根民众最质朴无华的心语撰写出来的另类历史。

来源:人物顺德

编辑:郭俏君

顺德家园APP

顺德家园APP